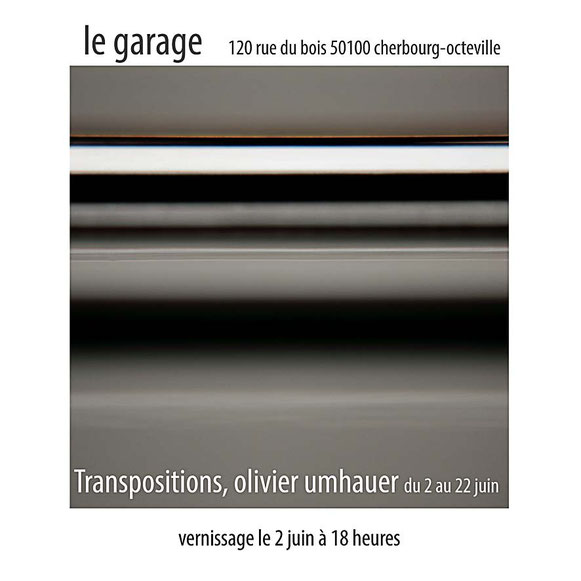

Transpositions, Olivier Umhauer

TRANSPOSITIONS

Tout photographe a l'habitude de se livrer à un travail de transposition.

Il passe de sa vision binoculaire, à la vision monoculaire de l'appareil - une vision d'artifice - de sa vision dynamique à l'image fixe, d'une vision « ouverte » à une vision circonscrite.

Je n'y échappe pas dans cette série qui aurait à voir avec le passage de mon expérience du littoral (ou de ce qu'il en subsiste dans ma mémoire) à son expression photographique.

Au vrai, je n'ai pas photographié la mer, j'ai transposé ce qu'elle m'évoque loin d'elle dans un environnement très familier : sur mon balcon. La lumière s'y déploie continument en nappe comme partout et ses maritimes oscillations trouvent un écho assourdi dans mes souvenirs de bord de mer. Casanier assumé, je ne me lasse pas d'explorer le visible sans trop bouger. À la vitesse où la terre tourne c'est déjà faire beaucoup de chemin. Qui sait si je ne nourris pas, en fin de compte, l'intuition atavique du fameux « Tout est dans tout » pour m'épargner les affres du voyage ?

Ce sédentarisme intempestif trouvera cependant sa justification si la nécessité en est une. Le champ maritime m'apparaît infini, perpétuellement mouvant, profond, scintillant à sa surface, prodigue d'émissions lumineuses et sonores. Un rectangle coloré qui serait le produit de sa manifestation momentanée, s'il peut l'évoquer, a peu de chance sans la participation très active de la mémoire d'en renouveler les effets... Tout comme le pêcheur, le photographe qui prend la mer ne la saisit pas vraiment. En photographie, on parle la mer, ou l'on s'éteint.

Olivier Umhauer, mai 2014

La photo comme fenêtre sur le monde est un cliché bien connu.

Un cliché, mais un cliché "vrai" en ceci qu'il repose sur des similitudes : l'obturateur comme une paupière qui s'ouvre et se ferme, le monde sensible retranscrit en cristaux d'argent ou en pixels avec des airs de véracité... A la différence d'un vrai cliché, qui ne mène jamais personne bien loin.

Fort de ce préjugé, notre regard tend à se projeter dans le cadre de la photo comme par une fenêtre ouverte, sur un paysage ou une scène d'intérieur, peu importe. Puis, notre esprit collecte les indices pour interpréter ce qu'il a sous les yeux. Parfois, cette collecte est rapide parce que l'identification des éléments est facile (Maman devant le barbecue, Staline sur la Place rouge, deux chiens salivant devant une boucherie - bien sûr il y a aussi des exemples pour végétariens). Parfois c'est moins net, et c'est au petit ordinateur sous notre boîte crânienne de se mettre à mouliner (un soldat, ou un quidam déguisé en soldat ? un jeune couple surpris au lit, ou une scène de porno avec cameraman, réalisateur et maquilleuse hors champ ?). Parfois encore, c'est l'énigme et, du coup, le petit ordinateur se met à rêver, un peu comme nous jadis devant ces versions latines où il fallait devenir "créatif", faute d'avouer qu'on n'y comprenait rien.

Olivier Umhauer préfère les énigmes. Sa série Transpositions ne nous montre ni sa mère, ni Staline, ni les commerces en bas de chez lui, et c'est tant mieux (même si sa mère est charmante) car ses énigmes sont des fenêtres sur tout autre chose.

Deux plans rectangulaires séparés par des lignes horizontales. La texture est mouvante, les lignes à des niveaux variables, la tonalité générale d'un gris qu'on dira changeant. Faute de mieux. Car si la structure générale est constante (ce qui permet de les inclure dans une même série dès le premier coup d’œil), leurs différences sont à la fois évidentes et difficiles à énoncer.

Ce que notre petit ordinateur mental ne peut identifier, il va donc tenter de l’interpréter. Déjà, mon vocabulaire trahit le fait que, rien qu'en en parlant, mon esprit a de lui-même déjà fait des choix :"horizontal" appelle "horizon", "gris changeant" glisse sans peine vers "ciel changeant" et, avec "texture mouvante", je me retrouve en un rien de temps les fesses sur le sable d'une plage à marée basse, le ciel nuageux, informe, simplement posé sur la grève comme un rectangle sur un autre rectangle.

La plupart d'entre nous sommes ainsi faits que tout doit avoir un sens, et le "sens" de la photographie c'est de représenter quelque chose. Si ce sens vient à nous échapper, nous nous débrouillons pour lui en trouver un. Quitte à remplir les vides là où ça nous arrange. Dès que notre imagination reçoit la permission de se laisser aller, elle ne se fait pas prier ; et, en un instant, c'est tout notre petit cinéma personnel qui se projette sur l'écran de la photo, nos souvenirs mêlés à nos désirs, nos aspirations à nos peurs, nos remords aux tentations de réécrire la réalité. Bien sûr, notre conscience va rechigner à interpréter un vague cercle comme un mât de cocagne ou un rectangle noir comme une orange sanguine ; il ne donnera son feu vert que devant une configuration graphique qui respecte un tant soit peu nos velléités d'interprétation. Dans le cas présent, c'est donc à bon droit que ces deux vagues rectangles et ses horizontales m'ont permis de libérer mon désir de la mer, de son air iodé, du vent et de tout ce que j'y associe. Pourtant, je sais que si je me suis retrouvé un instant le fondement froid et mouillé sur le sable, ce n'est pas à cause de l'eau de mer mais de mes désirs refoulés, puisqu'il suffit d'un nouveau coup d’œil, un peu moins superficiel, pour me convaincre que je ne suis pas devant une marine, mais devant un objet photographique que je peine à identifier.

A ce stade, si je ne laisse pas tomber, c'est parce que toute photo est un piège. Voyez comme il est pénible d'interrompre un film en cours de route. On a fait connaissance avec les personnages, on commence à se projeter en eux, on s'inquiète ou on s'attendrit, même si on a mal interprété les éléments de l'intrigue... Quel crève-cœur ! Ici, l'esthétique générale m'a attiré d'emblée, je me suis approché ; je n'ai pas été repoussé et cependant, comme je n'ai rien trouvé qui rassasie ma curiosité, je me suis donc approché plus encore et... comment dire... c'est comme ça qu'on fait une rencontre. On se jauge, puis on rompt le silence, entame un dialogue, et on s'investit, partage des expériences personnelles ; après, on ne se quitte plus si facilement.

Une fois que je suis dans la photo, si je secoue cette illusion balnéaire, là qu'est-ce que je vois ? Des plans. Un mille-feuille de plans, tantôt de profil comme une liasse, tantôt déployés en une sorte de volume comme une feuille de papier soulevée par le vent.

Non pas de vent. Il n'y pas de vent dans cet espace, pas de ressac, de cris de mouettes, de coquillage sous la plante des pieds. Rien que des plans. Et pourtant ce n'est pas un espace géométrique. Il y a des textures, des dégradés, des couleurs même, discrètes mais qui se précisent si on continue d'approcher. Car c'est vrai, j'ai passé le seuil depuis quelque temps déjà et je continue à avancer. Toute la structure m'y invite. Ces deux grandes masses mouvantes et, au milieu cet entre-deux fait de lignes alternant ombre et lumière, gris, noir et couleurs... le regard en est captivé comme par le tremblement d'un mirage de chaleur, la césure dans un tableau de Rothko. Cet horizon insaisissable recèle quelque chose. Mais dans cet univers de plans, où sommes nous? Dans une pliure ou entre deux plans ? Une impasse ou une fente horizontale qui, pour peu que nous la franchissions, nous ouvrirait sur un espace tout à fait nouveau ? La vibration tient. Et d'autant plus que notre regard tâtonne pour se glisser plus avant dans cet entre-deux qui ne laisse rien deviner. On voudrait chercher une issue ailleurs, dans une autre photo qui ménagerait une issue plus accessible. Mais seul le niveau de la fente dans l'image change, et la sensation de vibration n'en devient que plus profonde, comme un diapason à notre oreille.

Où sommes nous ?

Cet univers du seuil n'est pas celui de Gracq ni de Buzzatti, car on n'y anticipe aucune guerre, aucun conflit autre que notre petit combat solitaire à vouloir voir toujours plus loin, toujours au-delà. Transpositions ne nous amène pas "trans", c'est-à-dire au-delà du miroir; elle nous laisse dans un no man's land, vidé, dépouillé de tout ce qui pouvait distraire durablement notre regard. Bientôt, nous sentons monter en nous la faim et la soif de quelque chose. Mais il n'y rien, rien pour rassasier notre esprit de plus en plus affamé, si ce n'est là, peut-être, entre ces lignes qui vibrent. Oui, à présent nous savons pour quoi le décor est planté : toute révélation ne viendra que de nous-mêmes.

Michel Orsoni